Alle Quellen zu den diversen Kilikien- und Südostanatolien-Artikeln in diesem Website-Bereich – meist zitiert in Kapitälchen – sind auf einer besonderen Seite Literatur ausgewiesen.

Göbekli Tepe Ade

Zum Abgang eines außerordentlichen Weltkulturerbes

Dieser Bericht über den Besuch der Grabungen hat seinen Hintergrund in einer vor der Reise erarbeiteten literaturbasierten Interpretation der berühmten T-Pfeiler, die in einer PDF-Datei nachzulesen ist: Die T-Pfeiler von Göbekli Tepe.

Am Ende dieses Artikels findet sich eine Bildergalerie, die einzelnen Aspekten dieses Berichts noch mehr Anschauung gibt.

Auch diesen Artikel zum Besuch der Ausgrabungen gibt es (ohne die erwähnte Bildergalerie) in einer PDF-Version.

Und hier geht es zurück zur Südostanatolien-Übersichtsseite.

Korrektur: In der PDF-Datei zur T-Pfeiler-Interpretation war im Abschnitt „Häuser für Götter“ (S. 10) statt dem auf dem Weg nach Harran erleuchteten Jakob versehentlich „Josef“ (Jakobs späterer Sohn) genannt. Da führte wohl der Titel von Thomas Manns großem Werk in meinem Hinterkopf Regie. Dies ist inzwischen korrigiert.

Archäologische Barrikaden

Längst habe ich es mir abgewöhnt, die glanzvollen Bildergalerien in Magazinen wie „Geo“ oder „National Geographic“ (hier hinfort „NG)“ zu konsumieren. In der Realität hat man nie die Chance, die Dinge auch nur annähernd so sehen zu können, wie sie von den Fotoprofis der Magazine mit viel technischem Equipment aufwändig inszeniert wurden. Verkleinerungen der NG-Fotostrecke über Göbekli Tepe mit ihrer aufdringlich künstlichen düsteren Ausleuchtung, die wohl etwas ganz doll Geheimnisvolles suggerieren soll, lassen sich noch im Web betrachten (National Geographic).

Vor ein paar Jahren kam die Süddeutsche Zeitung in einer engagiert recherchierten Göbekli Tepe-Reportage mit einem Aufmacherbild daher, das zwar wie NG oder Geo aussah, aber dennoch Lust auf eine Reise zum realen Göbekli Tepe machte (unzureichendes Zitat des für den Zeitungsdruck gerasterten Bildes in Abb. 1, SZ vom 10.12.2010). Zwar sind die T-Pfeiler auch hier künstlich ausgeleuchtet – doch man könnte sich vorstellen, dass die untergehende Sonne ein Restlicht auf die Kultstätte des Hügels über dem am Horizont bereits in Schatten und Dämmerung liegenden Urfa wirft. Das wollte ich sehen! Und so erzeugte dieser Artikel mit diesem Bild den letzten Kick, 2015 einen Ausflug nach Urfa in unsere Reise nach Kilikien einzubauen.

Abb. 1: T-Pfeiler von Göbekli Tepe (hier: Komplex D, die beiden Zentralpfeiler erst halb ausgegraben) in der ‚blauen Stunde‘ sanft ergänzend ausgeleuchtet, vor den in der Ferne glitzernden Lichtern von Urfa. Ursprünglich lag diesem SZ-Druck ein Foto von Bertold Steinhilber zugrunde.

Doch die Perspektive der Abb. 1 lässt sich vor Ort nicht reproduzieren. Da hilft nicht einmal die scheinbar großzügig eingeräumte Regelung einer „Besuchszeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang“ (Infotafel am Kassenhäuschen). Kein Mensch probiert das aus und keiner bleibt länger als eine gute Stunde. Denn die Highlights der Ausgrabung, die vier T-Pfeiler-Komplexe A bis D sind inzwischen unter einem „Schutzdach“ verschwunden, wie es an sich für archäologische Grabungen in allen wertvollen Arealen typisch ist, um die Funde vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Doch dieses Schutzdach auf den Hügeln hinter Urfa sucht seinesgleichen: Es hängt so tief über den Köpfen der Besucher, dass schon mal jede Sicht in die Ferne ausgeschlossen ist. Es wurde zudem aus einer Unzahl kräftiger Holzständer konstruiert, die in einem Gewirr von Diagonalverstrebungen gegen jedes Umwehen mindestens 250-prozentig abgesichert sind, so aber Besuchern nicht nur den Blick in die Ferne sondern auch auf vieles von dem verdecken, was sie eigentlich unmittelbar vor ihnen unter diesem Dach sehen wollten (Abb. 2). Warum also soll man hier lange bleiben?

Dies Dach nennt sich zwar „provisorisch“, doch allein für dies ‚Provisorium‘ wurden zwei Grabungskampagnen (2012/2013) investiert, um geeignete Gründungsstellen auf dem anstehenden Fels ausfindig zu machen (vgl. Forschungsberichte des DAI, 2014.1, S. 131 ff).

Zudem haben die deutschen Archäologen dieses ‚Provisorium‘ gegen eine eigentlich von vorne herein angesagte, bessere, ‚endgültige‘ Überdachungslösung ohne Verstellung des Besucherblicks effektiv mit einer Idee ‚abgesichert‘, die sprachlos macht: Sie haben an verschiedenen Stellen Podeste einzogen, die mit mehreren Schichten Steinen beladen wurden. Diese monströs-primitive Technik soll wohl – als Sicherungsreserve – ein Wegwehen des Daches auch bei einem Jahrhundertsturm unterbinden, bedeutet aber faktisch nur eine Verfestigung dieses Dachs für die Ewigkeit (oder bis die Balken marode geworden sind). Sie raubt Besuchern letzte Lücken zwischen Aussteifungsbrettern und Stützbalken, die noch Sichten auf T-Pfeiler und ihre Reliefs offengelassen hätten (Abb. 3).

Entsprechend ‚zügig‘ werden Besuchergruppen durch diesen wichtigsten Teil des Ausgrabungsgeländes hindurchgeschoben. Ein paar warme Worte des Guides und ein Blick auf die wenigen Infotafeln müssen genügen. Aber nicht einmal dieser Blick ist unverstellt: Wenn schon das eine oder andere Foto dessen, was in direkter Ansicht nicht mehr zu sehen ist, genügen muss, dann sollte man die Infotafeln wenigsten so aufstellen, dass sie nicht auch noch hinter die Handläufe hingemurkst sind (Abb. 4).

Im Chaos von Balken, Brettern und künstlichen Steinhaufen um den Besuchersteg herum wurde ich von drei jungen türkischen Frauen angesprochen (ja es gibt moderne türkische Frauen, die Männer ganz unbefangen ansprechen). Sie hatten das Foto eines vollplastisch herausgearbeiteten Tieres auf einem Göbekli Tepe-T-Pfeiler mitgebracht und wollten dies nun in Realität sehen.

Einigermaßen vorbereitet wusste ich noch an Hand meines Grabungsplans, dass diese außergewöhnliche Plastik auf dem Pfeiler P27 zu finden ist, der in der inneren Ringmauer von Anlage C gefunden wurde. Es sei angemerkt, dass die Nummerierung der Pfeiler in allen vier Anlagen A bis D der Reihenfolge ihrer Entdeckung im Zuge der Ausgrabungen folgt, nicht aber einem systematischen Prinzip. Und das führte zu einer sehr zufälligen Verteilung der Nummern.

Wir gingen also gemeinsam auf die Suche nach P27 und fanden ihn – eingehaust (in Abb. 5 links unten im blaugrauen Kasten). Trotz allen Schutzdachwahnsinns hatten die Archäologen um diesen Pfeiler zusätzlich einen Holzkasten gezimmert, der eine der wenigen noch nicht durch Pfosten, Bretter, Podeste und Steinhaufen verborgenen Attraktionen zuverlässig dem letzten Besucherblick entzog.

Da schwillt selbst freundlichen interessierten jungen türkischen Frauen der Kamm.

Abb. 6 zeigt, was der Archäologen-Holzkasten verbergen will: jenes zähnefletschende Tier mit langem buschigem Schwanz und heraustretenden Rippen, das der langjährige Göbekli Tepe-Ausgräber Klaus Schmidt arg dramatisierend und auch recht populistisch projektiv als „Höllenhund“ vorstellte (Antike Welt 04/2009 S. 48, Seitenansicht in Abb. 6 rechts). Die andere Sicht stammt von einem nicht namhaft gemachten Wikipedia-Autor, der 2008 noch einen Kamerablick auf den unverbretterten T-Pfeiler P27 werfen konnte.

Die Ausgräbertruppe des Deutschen Archäologischen Instituts macht nicht nur, was Archäologen mehr oder weniger notwendig immer tun – Vernichtung dessen, was sie erforschen. Sie verbirgt zudem noch, was sie erforscht (und vernichtet) haben, vor dem Blick Interessierter. Denn karge und schlecht platzierte Infotafeln können und dürfen nicht ersetzen, was vor Ort noch im Original erkundbar sein müsste, wenn es nicht weggeräumt, zugestellt oder vernagelt worden wäre.

Route durch die Reste der Ausgrabung

Wenn man mit dem Auto hinauf bis zum Kassenhäuschen fährt – was die allermeisten Besucher tun, die damit die noch zu erörternden Besucheranlagen weit unterhalb des Grabungshügels ignorieren – dann landet man an einem kleinen Parkplatz, der in Abb. 8 als lila Fläche links unten dargestellt ist.

Die einzige Möglichkeit, sich auf dem Gelände einigermaßen frei zu bewegen, gibt der „Felsentempel“ unmittelbar neben diesem Parkplatz (Abb. 7, Lage in Abb. 8 blau markiert). Ein ihm vorgelagertes rundes Holzpodest (gelber Kreis in Abb. 8) lässt aber befürchten, dass womöglich auch hier der Besucherverkehr noch kanalisiert werden soll.

Abb. 8: Die wesentlichen Objekte auf dem Göbekli Tepe-Hügel, montiert auf einen abgeblassten Höhenlinienplan mit Einträgen zur Grabungsgeschichte.

Viel erfährt man ohnehin nicht über diesen Bereich, dessen Bezeichnung „Felsentempel“ aus einer sehr frühen Phase der Ausgrabungen stammt.

Die dem „Felsentempel“ zugeordnete Infotafel sagt nur (hier mit ihrem kompletten Text in der originalen Schreibweise zitiert):

Schon 1995 wurde das in den Fels eingesenkte Oval und die beiden aus dem Fels gehauenen Podeste entdeckt. Der Grundriss wiederholt die für die steinzeitlichen Anlagen des Göbekli Tepe typische Form. In die Köcher der Podeste waren ursprünglich Pfeiler einsetzt. Wie die Umfassungsmauer wurden auch die Pfeiler offenbar schon in der Steinzeit zur Wiederverwendung in einer anderen Anlage entfernt. Auch die beiden nördlich anschließenden Felsgruben gehören zu dem heute als Anlage E benannten Komplex.

Kein Wort zur Bedeutung der zahlreichen auffälligen Näpfchen, die in die geglättete Felsplatte teils dicht gedrängt, teils locker verteilt modelliert wurden (ein Erklärungsversuch auch zu diesem Thema findet sich ebenfalls in meinem Essay zur Interpretation der Kultstätte in der PDF-Datei Die T-Pfeiler von Göbekli Tepe ). Kein Gedanke zur der sich sofort aufdrängenden Frage, wie denn in den nur wenige Zentimeter tief ausgehöhlten „Köchern“ meterhohe T-Pfeiler wackelfrei und vor allem gegen Umfallen gesichert aufgestellt worden sein sollen. Keine Idee, was die Erbauer mit den genannten „Felsgruben“ angestellt haben könnten. Und für die Behauptung, dass hier bereits in der Steinzeit eine „Umfassungsmauer“ entfernt worden sei, nennt man nicht den geringsten Hinweis, zumal solche „Umfassungsmauern“ im Komplex der Anlagen A bis D erst später und zudem schrittweise immer enger um die zuvor errichteten T-Pfeiler gebaut worden waren, bis diese Anlagen mitsamt dieser Mauern noch im Neolithikum vollständig mit Schutt überdeckt, d.h. womöglich rituell „begraben“ wurden.

Auf diese Weise schon am Eingang mit genügend Ratlosigkeit ausgestattet darf der Besucher dann nur noch auf dem kleinen Rundweg aus vorgefertigten Holzstegen durch die Anlage wandeln, der in Abb. 8 gelb eingezeichnet ist. Jeder davon abweichende Schritt wird unterbunden. Insbesondere darf man sich weder früheren Grabungen abseits vom Weg noch gar aktuellen Grabungen nähern. Zu schweigen von Funden im weiteren Gelände wie etwa dem in situ verbliebenen T-Pfeiler, den NG noch dramatisch in Szene setzte (National Geographic).

Hingegen dürfen Landwirte auf diesem Weltkulturerbe-Gelände noch immer ihrem Gewerbe nachgehen und Olivenhaine bewirtschaften... obwohl doch die Grabungen in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts dadurch ausgelöst worden waren, dass Klaus Schmidt einem Landwirt beim Zerstören eines aus dem Boden ragenden, aber beim Pflügen störenden T-Pfeilerkopfes in den Arm fallen musste.

Die acht linear angeordneten Grabungsfelder von 1996 ff (vgl. Plan in Abb. 8), an denen entlang der Besuchersteg zum Eingang zurückkehrt, sind kaum noch einen Blick wert. Was hier ausgegraben wurde verfällt und wird vom ubiquitären Raps überwuchert. Ein Schutzdach hielt man hier wohl für unnötig, einzelne T-Pfeiler sind in hastig zusammengehauene, allmählich vergammelnde Holzkästen gepackt. Auch eine Infotafel hielt man hier nicht für nötig, nachdem alle nicht eingepackten Funde weggeschafft waren und die bloßen fragilen Mauerreste übrigblieben. Da fällt einem nur noch Siegmund Freud ein, der den analen Charakter befriedigt sah, wenn er sein ‚Produkt‘ für sich behalten konnte.

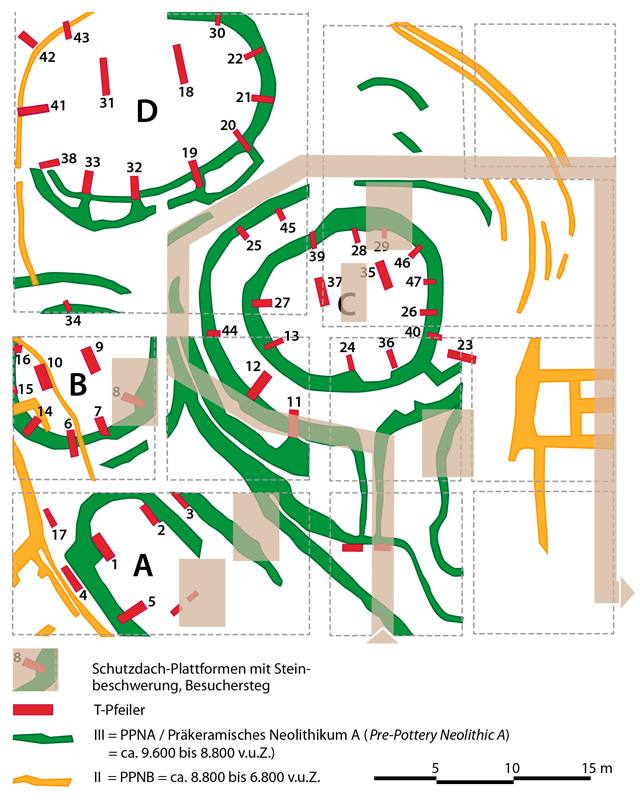

Kommen wir also zum Kern der Anlage, der unter dem bereits diskutierten Schutzdach begraben wurde: zu den vier ringförmigen Komplexen mit je zwei großen T-Pfeilern im Zentrum und unterschiedlich vielen kleineren T-Pfeilern drumherum, deren Kartierung Abb. 9 zeigt:

Abb. 9: Kartierung des wichtigsten Ausgrabungsbereichs mit den Komplexen A bis D, überlagert von jenen im Text erörterten Steinhaufenpodesten zur Stabilisierung des Schutzdachs (diese womöglich in der Grafik nicht vollständig erfasst) sowie des Besucherstegs. Nicht dargestellt sind die zahlreichen Schutzdach-Pfosten, zu schweigen vom Gewirr der Aussteifungsbretter.

Der Besuchersteg führt von Süden her unter das Schutzdach. Der Blick nach links auf Anlage A wird erfolgreich durch zwei dortige steinbehäufte Podeste unterbunden (schon in Abb. 3). Ebenso geht es Besuchern vor Anlage B, die ebenso effektiv mit einem steinbeladenen Podest gegenüber dem Besuchersteg abgeschirmt ist. Den Blick auf Anlage C hat man Norden her, wo der Besuchersteg an sich nah vorbeiführt, durch ein Podest über dem Pfeiler P29 eingeschränkt und zudem mitten hinein ein weiteres Podest mit Steinhaufen gestellt.

Lediglich Anlage D blieb von solchen ‚Einbauten‘ verschont. Doch dort ließen die vielfältigen Verstrebungen zur Stabilisierung der Zentralpfeiler nebst vor Ort belassener Schuttmassen gar keinen Raum mehr für weitere künstliche Podeste, wie Abb. 10 zeigt.

So eingezwängt, wie die Archäologen etwa Zentralpfeiler P18 in Anlage D in seinem Stangen- und Zangenkorsett präsentieren (Lage in Abb. 9, Ansicht in Abb. 10) muss sich jeder halbwegs interessierte Besucher entgeistert fragen, wie denn dieser Pfeiler zu neolithischen Zeiten ohne derartige Verstrebungen aufrecht gestanden haben mag. Ein zufällig anwesender Grabungsmitarbeiter antwortete auf diese Frage frech, wie ich bloß auf die Idee käme, dass der Pfeiler jemals frei gestanden hätte, weil er sofort wieder eingegraben worden sei. Als ich ihm erwiderte, dass die Zeichen auf dem Pfeiler bis herunter zu seinem Sockel eine ‚Sprache‘ sprächen, die nur Sinn gäbe, wenn sie von Rezipienten wahrgenommen werden könne, beendete der Experte die Diskussion mit dem Hinweis, die Archäologen würden sich „für die Stratigrafie und nicht für die Ikonografie interessieren“. Poff. Kein Wunder, dass diese Leute nicht nur ihre Objekte sondern auch sich selbst und ihre Grabungsaktivität einkasteln, abschotten und eine offene Diskussion mit dem Publikum wie der Teufel das Weihwasser scheuen.

Man kann dem Deutschen Archäologischen Institut Istanbul eigentlich nur einem Betriebsausflug ins burgundische Guédelon empfehlen, wo Handwerker und Wissenschaftler seit 1999 in einem groß angelegten Projekt experimenteller Archäologie eine mittelalterliche Burg bauen. Obwohl Baustelle, kann, ja soll man dies Projekt als Interessierter besichtigen, kann (fast) überall herumgehen, mit den Akteuren sprechen und viel lernen. In Göbekli Tepe praktiziert das DAI in allem genau das Gegenteil.

Göbekli Tepe wird zum ‚Leuchtturmprojekt‘

Der Kern der Fundstätte ist also erfolgreich zugestellt, weitere Grabungsflächen und Funde auf dem Hügel sind gegen Besucherinteressen gesperrt. Doch weiträumig tut sich was. Immerhin ist schon in Urfa die Grabungsstätte mit den international üblichen braunen Schildern kenntlich gemacht, die Zufahrtsstraße wurde neu und breit asphaltiert.

Einen guten Kilometer unterhalb der Grabungsstätte hat der türkische Staat ordentlich Geld ausgegeben, ein von der Architektur her moderat schniekes rundes Gebäude mit breiter Terrasse bauen und davor einen riesigen Parkplatz betonieren lassen (Abb. 11).

Als wir unser Auto auf diesem Parkplatz abstellen und erkennbar Anstalten machen, nun hinauf zur Grabungsstätte zu gehen, kommt uns ein dort tätiger Mann entgeistert hinterhergelaufen und weist darauf hin, dass wir noch über einen Kilometer zu Fuß ansteigen müssten! Da würden doch alle mit dem Auto hochfahren (was auch stimmt). Der gute Mann hat offenbar das Konzept dieses Besucherzentrums genausowenig begriffen wie wir.

Es lässt sich auch nicht begreifen, zumindest nicht in einem inhaltlichen Kontext zu Göbekli Tepe. Zweifellos hat man von der Terrasse einen schönen Blick in die kahle, vollständig baumfreie Urfaer Landschaft. Wenn es denn auch außer Tee und Limo etwas Gutes aus dem noch provisorischen Catering gäbe, könnte man sich hier durchaus zum Relaxen vom Autosessel in den Terrassensessel umwuchten. Doch mit T-Pfeilern und Neolithikum hat das alles nichts zu tun; soll es vielleicht auch gar nicht.

Vielleicht könnte man Besuchern aber erklären, warum rundum so viele Lava-Gesteinsbrocken liegen, woher die stammen, wo etwa der produzierende Vulkan in diesem Umfeld harter weißer Kalke seinen Förderschlot hatte (Abb. 12). Aber – oh je! – das wäre ja eine echt Wissen schaffende Frage, der noch nicht einmal Klaus Schmidt nachgegangen ist. Der hatte zu seiner Erstbegehung des Hügels notiert („Sie bauten die ersten Tempel“, S. 13):

Es war im Oktober 1994, das Land war in die kräftigen Farben der herbstlichen Abendsonne getaucht, und unser Weg führte durch ein leicht ansteigendes, sehr unübersichtliches Gelände, übersät mit großen, oft übereinander getürmten Basaltblöcken. Spuren einstiger Anwesenheit prähistorischer Menschen waren nicht auszumachen – keine Mauerreste, keine Gefäßscherben, keine Steingeräte...

Ein Stück der bergwärts führenden Strecke hatten wir anfangs noch fahren können, bis zum Beginn des Basaltfelds, dann mußten wir zu Fuß weiter, denn der Fahrweg endete und verwandelte sich unversehens zum Ziegenpfad. Wir bewegten uns durch die bizarre Landschaft aus schwarzgrauen Steinblöcken, die sich immer wieder zu Barrieren auftürmten und so einen Marsch in Schlangenlinien erzwangen.

Ich will mich jetzt nicht darüber wundern, warum ein Archäologe erwarten kann, dass zwischen „übereinander getürmten Basaltblöcken“ nach über 10.000 Jahren „Mauerreste, Gefäßscherben und Steingeräte“ aus der Steinzeit herumliegen, er aber zu einer so außergewöhnlichen geologischen Beschaffenheit seines Untersuchungsgebiets keine weiteren Fragen hat.

Jedenfalls wird auch das neue Besucherzentrum auf diese Frage keine Antwort geben (Lage in Abb. 13 bei Nummer 1).

Vom Besucherzentrumsparkplatz kann man die ersten gut 100 Meter in einem aufwändig aus Stahl und Holz gestalteten Laubengang zurücklegen und schneidet damit – ohne jegliche Schmidt’sche „Schlangenlinien“ – eine Kurve der Zufahrtsstraße ab. Dann folgt eine Hütten-Pergolen-Agglomeration um die Zufahrtsstraße herum (Nummer 2 in Abb. 13), die wie ein Eingangsbereich aussieht. Alles ist mit ehemaligen Bahnschwellen ausgelegt, die wohl so etwas wie Historizität ausstrahlen sollen, wo sie doch eher andeuten, dass auch der Schienenverkehr in der Türkei nahezu ebenso vernachlässigt wird wie die kulturellen Stätten. Diese Bahnschwellenwege kommen in der (östlichen) Türkei wiederholt an historischen Orten zum Einsatz. So wurden sie jüngst etwa in Harran verbaut, wo rundum die zu erschließenden historischen Stätten in herausragend beispielloser Form vor sich hinrotten.

Abb. 13: Neues unfertiges Besucherzentrum an der Aufmündung der Piste von Örencik zur Zufahrtsstraße (1), aufwändiger Eingangsbereich um die Zufahrtsstraße (2), dazwischen ein Laubengang auf Eisenbahnschwellen. Tatsächlich genutzter Parkplatz am Kassenhäuschen-Container einen Kilometer weiter oben unmittelbar vor dem Grabungsgelände (3). Den Grabungsbereich selbst (rechts oben) hat ein trauriger Wettergott bei Bings Satellitenaufnahme verschämt mit einem Wölkchen überdeckt.

Für den Eingangsbereich zum Hügel von Göbekli Tepe (Nummer 2 in Abb. 13) stellt sich die gleiche Frage wie für das vorgelagerte Besucherzentrum: Wer soll das zu welchem Zweck nutzen, wenn jeder, der wirklich zur Ausgrabungsstätte will, den Kilometer mit dem Auto hinauffährt? Wenn ein Interesse für den Weg selbst, durch das Basaltfeld hindurch und durch die hier anstehenden Kalke, den Rohstoff der Neolithiker, nicht geweckt, sondern überpflastert wird? Und so liegt auch diese Investition brach, steht nur für sich, fürs bloße Geld ausgeben, für einen Leuchtturm ohne Licht und beginnt – noch unfertig – bereits ihren Verrottungsprozess.

Michael Siebert, Juli 2015

Bildergalerie

... zum Weg hinauf und zur Situation im Ausgrabungsgelände.

Hier geht es zurück zur Südostanatolien-Übersichtsseite.