Die Schmusesänger von „a-ha“ im Horrorsound von Stuttgart

Übersicht:

- 1. Wo ist das Konzert?

- 2. Verzückung trotzt jeder Realität

- 3. Nur die Masse ist objektiv

- 4. Das reale Klangerlebnis – zweimal Live

3. April 2016. Auftaktkonzert der norwegischen Band a-ha zur Reunion-Tournee 2016 in der Stuttgarter Hans-Martin-Schleyer-Halle. Nebenan in der Porsche-Arena hatte die Band vor Auflösung im Jahre 2010 ihr Deutschland-Abschlusskonzert gegeben. Nun zahlt man für das Wiedersehen einen „Normalpreis“ von 83,95 € im mittigen Sitzplatzbereich der seitlichen Tribüne und erwartet eine großartige Show. Der Aufwand für Lichteffekte und Video ist riesig, die Akteure auf der Bühne agieren hingegen statisch wie in einem Kammerkonzert. Sänger Morten Harket singt, Keyboarder Magne Furuholmen klimpert seine frappant simplen Melodien in die Roland-Maschine (bloß nicht an Keith Emerson denken!) und Gitarrist Pål Waaktaar-Savoy verhält sich so unauffällig, dass er selbst von seinen Video-Operatoren so gut wie nie auf die Videowände übertragen wird. Die vierköpfige Begleitband ist von vorneherein in den Bühnenhintergrund der zweiten Reihe gerückt.

1. Wo ist das Konzert?

Doch letztlich will man ja was hören – und wird in einen dröhnenden Klangbrei gehüllt, den die Soundmixer zusätzlich durch den Zerrer gejagt zu haben scheinen. Als ob die technische Trennung von Subwoofern für die Bässe und Line-Arrays für die Hoch- und Mitteltöne (von denen zwei an der Bühnendecke herabhängen) noch nicht erfunden wäre, überlagern die überdrehten, stumpf und kratzig wummernden Bässe den Gesang, der dann von den Soundmixern so hochgezogen werden muss, dass seine Schärfe in den Ohren schmerzt. Obwohl doch a-ha-Sänger Morten Harket (Abb. 1) eine derart sanfte Stimme hat, dass schon in den 80-er Jahren die weiblichen Fans dahingeschmolzen sind, die nun in großer Zahl ein wenig gealtert erneut die Halle bevölkern und den Raum vor der Bühne fast ausschließlich okkupiert haben.

Manchmal erkennt man im Gewummer und Gezerre nicht einmal mehr die Songs, vom Verstehen der Texte ganz zu schweigen. Gehirn und Ohren bemühen sich um Herausfilterung des Gesangs, um Dämpfung des monotonen Schlagzeugpochens, um Differenzierung des Breis, den Gitarren und ein weiteres Keyboard aus der zweiten Reihe anrühren. Doch es hilft alles nichts. Nur ein einziges Mal in diesem Konzert erfasst Wohltuen das Herz: Der vordere Block – der reine Frauenchor – darf den Refrain von „Hunting High And Low“ singen und wird aus der Band nur von einer akustischen Gitarre begleitet. Das Ende dieser Publikumseinlage geht dann wieder im dumpfen Sound-Gerumpel der Band unter – dokumentiert im kurzen Youtube-Video eines Besuchers:

2. Verzückung trotzt jeder Realität

Als „Vorgruppe“ war der Südtiroler Mundartsänger und Songwriter Max von Milland unter Begleitung durch eine Keyboarderin und einen Drummer aufgetreten. Sein Sound war transparent, und auch auf der seitlichen Tribüne gut. Die Texte ließen sich – trotz Mundart – zumindest phonetisch verstehen. Sein Auftritt lieferte also einen technischen Maßstab für das noch folgende Drama. Das Publikum klatschte dezent und freundlich Beifall, befasste sich ansonsten mit seinen für den späteren Feuerzeug-Leuchtersatz vorgesehenen Phones, um ein paar Informationen über diese in keinem Programm vorangekündigte Einlage zusammenzugoogeln.

Nach längerer Zwischenpause mit zeitweiser Bühnenzeitlupe ausgesucht ausgeruhter Roadies erschienen dann die Schatten von vier Figuren auf der Bühne. Die 80-er Jahre Frauen quiekten wie Teenies, hätten aber ob der vier (wo sich doch „a-ha“ nur durch drei Musiker definiert) eher irritiert sein sollen. Denn es handelte sich nur um die Begleitband, deren Musiker während des gesamten Konzerts nicht ein einziges Solo zeigen durften und erst ganz am Ende – fast schien es vergessen worden zu sein – kurz vorgestellt wurden, um sich mit einem knappen braven Diener zu bedanken, wo normalerwiese eine besonders virtuose Instrumentaleinlage geboten wird.

Nach der Begleitband, die sich im Hintergrund vor der Videowand aufzustellen hatte, kamen dann noch drei weitere Schatten. Nun war das Quieken tatsächlich rituell angesagt. Denn es handelte sich wirklich um die drei a-ha’s.

Es drängt mich fast dazu, in meiner früheren musikalischen Ausbildung und Praxis Deckung zu suchen, um zu begründen, dass der Sound in der Halle grottenschlecht war. Auch die gleiche Sicht meiner drei BegleiterInnen wiegt letztlich in ihrer kleinen Zahl als Hilfestellung nicht. Denn tausende von (vornehmlich) Zuhörerinnen zelebrierten ihre Begeisterung.

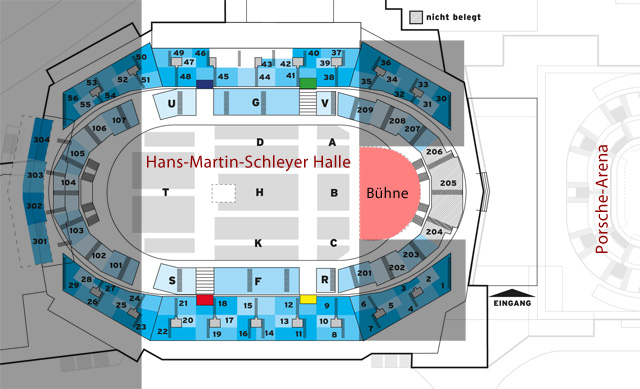

Nun gut – die Halle war bei weitem nicht ausverkauft (was unseren Dealer im leibhaftigen Darmstädter Laden, in dem man noch ohne DHL, Hermes & Co. Musik kaufen kann, wunderte). Die Schleyer-Halle bietet bestuhlt mit Kopfbühne eine Kapazität von 11.754 Plätzen. Die Seitenräume neben der Bühne hatte man im Stuttgarter a-ha-Konzert ohnehin gesperrt, aber auch die gesamte Kurve gegenüber der Bühne durch einen saalweiten und saalhohen schwarzen Vorhang abgetrennt (Abb. 2), so dass – nach Meinung der Stuttgarter Nachrichten – die Halle lediglich mit 6.500 Besuchern gefüllt war.

Abb. 2: Die Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart – Längsbestuhlung mit Kopfbühne und reduziertem Besucherbereich für das a-ha-Konzert am 03.04.2016. Abgegraute Bereiche waren für Besucher gesperrt, Bühne hellrot markiert.

Aber was mag das schon heißen, wenn selbige Stuttgarter Nachrichten in ihrem Eilbericht aus der gleichen Nacht „festhalten“ wollen, „dass A-ha einen sehr runden, auf fünf Videowänden opulent in Szene gesetzten, stimmigen und in hervorragender Soundqualität dargebotenen Auftritt hingelegt haben“.

Da hat sich der Berichterstatter der Stuttgarter Nachrichten für seine inzwischen branchenübliche Lobhudelei wohl ein Studio-produziertes Youtube-Video angesehen, das jedenfalls nicht von Konzertbesuchern gepostet worden war (dazu unten mehr). Und er hat sich den Gang in die Presse-Lounge der Halle erspart, von deren Klangqualität doch die gleiche Zeitung vermerkt: „Soundqualität: 6/10 – Auf der Pressetribüne ist der Sound meist schlecht, im Stehplatzbereich ordentlich“.

Jedenfalls fragt man sich: spinne ich, oder spinnen die anderen sagen wir 5.000, die das Konzert toll fanden? Unmittelbar neben uns, wo im Gedröhne, Gezerre und Gerumse von „Sound“ nicht die Rede sein konnte, hatten sich inmitten einiger eher betrübt dreinblickender anderer Konzertbesucher zwei Frauen vorgerückten mittleren Alters ärmchenschwingend aus ihren Sitzen erhoben, um sich in autosuggestiver Ekstase an jene Momente zu erinnern, als sie in den 80-ern ihre jetzt nicht mehr anwesenden Männer beim Schmusesong „Take on me“ kennengelernt haben.

Solche Erinnerungen sind offensichtlich so stark und die 80 Euro Eintrittspreise so hoch, dass das Konzert einfach nicht schlecht gewesen sein kann. Da gibt es dann sogar Postings von Leuten, die ein tolles Konzert erlebt haben wollen, auch wenn der Sound erklärtermaßen schlecht war. Wo bleibt bei schlechtem Sound noch Raum für ein tolles Konzert? Es sind Erinnerungen an die eigene Teeny-Vergangenheit, tief drinnen gespeicherte Stimmungen an erregende Lebensmomente, die sich mit a-ha-Songs verknüpft haben, der Schwarm für den Charmeur Morten Harket, der mit kürzeren Haaren und stylischer Brille auch mit 57 noch blendend aussieht, lebensgeschichtlich fest gefügte Erwartungen, dass mit gezahlten 80 Euro keine Enttäuschung verbunden sein darf, die dann ein tolles Konzert in den zur Vibration gebrachten Körpern und ihren zugedröhnten Köpfen stattfinden lassen, das real gar nicht stattfindet.

Ich dachte, Sekretärinnen seien durch die technologische Revolution in den Büros längst ausgestorben. Aber sie standen alle noch da, ein wenig älter geworden, blond und verzückt im Innenrondell der Schleyer-Halle und empfanden leibhaftig ein a-ha, das es nur auf Tonkonserven gibt. Selten habe ich so irritierend erlebt, wie Pop als Ersatz für verlorene Religion Menschen der Wirklichkeit entheben kann. Wenn sich Menschen so einfach steuern lassen, kann einem Angst und Bange um die Zukunft unserer Gesellschaft werden, die auf wache, gebildete, kritische, innovative Köpfe angewiesen ist.

3. Nur die Masse ist objektiv

Kommen wir nun zu den Verantwortlichen. Versucht man, das Phänomen von Konzertbegeisterung bei grottenschlechtem Sound im Web zu recherchieren, geben sich die Quellen rar. Über schlechten Sound, mit dem zigtausende von Konzertbesuchern immer wieder auf Neue abgespeist werden, wird meist nicht berichtet. Wie schon bei den bereits zitierten „Stuttgarter Nachrichten“ reduziert sich Popkonzertkritik schnell auf ein Prädikat, das die ganze Unbildung unserer Zeit widerspiegelt: „geil“.

Im Stuttgarter Konzerthaus trafen wir nach vorzeitigem Verlassen der Halle im Foyer auf eine Reporterin des SWR, die sich ebenso enttäuscht zeigte. Sie habe den Sound an verschiedenen Stellen im Saal geprüft, aber örtlich kaum Unterschiede in der miesen Qualität finden können. Ob diese Erkenntnis eine Spur in den Wohlfühlwellen des Südwestfunks hinterlassen hat, konnte ich leider nicht eruieren.

Es finden sich in der allgemeinen Berichterstattung zum Thema (unter wenigen anderen) zwei Ausnahmen, in denen die Frankfurter Rundschau den grottenschlechten Sound bei einem Madonna-Konzert 2008 und einen U2-Konzert 2010 geißelte. Vergleicht man die beiden Artikel, so fallen die gleichgerichteten Einlassungen des zitierten Konzertveranstalters Marek Lieberberg auf. Zu U2 meinte er: „Wenn einige Besucher sich beschweren, spiegelt dies deren subjektive Empfindung. Die Begeisterung der meisten Gäste hat gezeigt, wie euphorisch das Konzert tatsächlich aufgenommen wurde.“ Und zum Madonna-Konzert wird er mit gleicher Tendenz zitiert: Bei ihm seien nur „begeisterte Reaktionen“ auf das Madonna-Konzert eingegangen.

Die Deppen sollen also jene sein, die sich wachen Geistes an der Qualität des Sounds stören, für den sie eigentlich ins Konzert gegangen sind. Das seien nach Lieberberg aber nur ganz wenige, und deren Meinung sei rein „subjektiv“. Allein die große Masse der autosuggestiv Entzückten und Entrückten zählt für ihn, und die soll dann offenbar „objektiv“ sein. So haben schon ganz andere die suggestiv generierte „Begeisterung“ von Massen für ihre Zwecke instrumentalisiert.

Diese Ambivalenz von wenigen wachen kritischen Stimmen und einem massenhaften Stimmungsdrang, dass das teure Konzert einfach gut gewesen sein muss, findet sich in den meisten Konzertberichten, die nicht von vorneherein nur „geil“ signalisieren wollen. Angesichts dieses Medien-Mainstreams im Umfeld einer umsatzschweren Konzertwirtschaft bleiben die Durchblicke zur Wirklichkeit rar: Dann ist es die britische Band Jamiroquai, deren Frontmann durch seine ständigen, aber vergeblichen Gänge zum Mixer seinen Unmut über den Sound offenbar werden lässt. Oder es ist Prince, der sich in der Kölner Lanxess-Arena schon nach einem Song in eine lange Pause gerettet hatte, weil der Sound nicht zu ertragen war (und auch später nicht erträglicher wurde – schöner Bericht im Spiegel, nach dem Prince und seine Band geklungen haben „wie eine Horde Eichhörnchen, denen der Förster auf den Schwanz getreten hat“).

Veranstalter wie Lieberberg sind ohne Zweifel zu den Verantwortlichen zu zählen, nehmen ihre Verantwortung aber nicht ernst. Gilt dies auch für die Soundmixer, die es besser können müssten – also jedenfalls für jene Profis, die für die Topgruppen am Mischpult sitzen?

Dass der Sound einer Band in übersteuerten, wummernden und zerrenden Bässen ertränkt wird, erlebt man in mindestens jedem zweiten Pop-Konzert. Da die hier tätigen Mixer unmöglich alle schwerhörig sein können, erscheint dieser Sound wie das Produkt eines bewusst angewandten Konzepts. Besonders unangenehm ist mir in Erinnerung, wie die sympathische Christina Stürmer beim Schlossgrabenfest 2014 in Darmstadt auf diese Weise zugrunde gerichtet wurde. Die Bassübersteuerung bewirkte jedenfalls, biedere Handbanger-Charaktere mit Kopf und Fuß kräftig wippen zu lassen. Christinas Stimme hingegen musste zwecks Hörbarkeit in Richtung Kreissäge übersteuert werden. Da man auf diesem sogenannten Fest, das faktisch einen gigantischen Fresskommerz generieren soll, überall herumlaufen kann, ließ sich feststellen, dass dieser Sound auch unmittelbar im Zentrum der eigentlich anzustrebenden guten Soundqualität – also beim Mischpult – genau so zu erleben war, also absichtlich so gestaltet worden ist.

Der Drang zur einfachen „Begeisterung“ von Konzertbesuchermassen scheint somit einherzugehen mit einer möglichst primitiven, dumpfen, repetitiven Wummerei von Bass & Drums. Hauptsache, die monotone rhythmische Erschütterung der Luft geht auf den Bauch und der Lärm ist groß. Dann geraten die Konzertbesucher ins „Weben“, wie die eingesperrten und domestizierten Raubtiere in den engen Gehegen eines Zoos.

Es ist sicherlich nicht ganz einfach, in Stadien oder übergroßen Hallen wie der in Stuttgart einen guten Sound zu produzieren. Aber dafür gibt es Leute, die das eigentlich gelernt haben sollten, ihre Kenntnisse jedoch offenbar nicht anwenden, um ein dumpfes selbstverliebtes Publikum in stupides Weben zu wummern. Zwar mögen die Bandmitglieder, die aus ihren Monitorboxen ein ganz anderes, nämlich auf ihre individuelle Aktion zentriertes Klangbild vorgespiegelt bekommen, von dem Lärm im Saal wenig mitbekommen. Doch die Top-Bands haben genügend Begleitpersonal, das die Sound-Probleme registrieren könnte und – Qualifikation vorausgesetzt – jedenfalls regeln sollte. Gegen die miesen Soundqualitäten einer Schleyer-Halle in Stuttgart – zumal bei zahlenmäßig unzureichendem Publikum, das dann auch unzureichend dämpft –, können aber auch solche Experten an ihre Grenzen geraten, selbst wenn sie den Wummer-Mainstream nicht wollen. Dann aber sind die Hallenbetreiber gefragt.

4. Das reale Klangerlebnis – zweimal Live

Abschließend eine Demonstration für jene Leser, die bis hierher vorgedrungen sind. Sie werden den Qualitätskontrast wahrnehmen, der die beiden folgenden Videos – beides Live-Videos – belastet. Zunächst die Einspielung von a-ha’s erstem großen und immer noch maßstäblichen Hit „Take on me“ durch die BBC im März 2016 und somit in genau der Besetzung, die auch in Stuttgart auftrat (vorne die drei a-ha’s, hinten die vier Mitglieder der namenlosen Begleitband):

Und nun die Youtube-Aufnahme eines Besuchers des Stuttgarter Konzerts, der in optimaler Position vor dem zentralen Mischpultbereich stand – die Aufnahmequalität ist keinesfalls durch schwache Phone-Eigenschaften belastet, denn auf den seitlichen teuren Rängen klang es noch viel grässlicher. Zudem stand dieser alte Hauer am Ende des Konzerts, bis wohin die Verantwortlichen genug Zeit gehabt hatten, die Technik besser nachzuregeln.

Das Schlagzeug beginnt und hämmert hohl und dumpf in den Raum. Wo a-ha-Sänger Morten Harket einsetzt, ist er sogar noch zu verstehen, während die gesamte Kapellenbegleitung undeutlich herumrumpelt. Publikumsbeifall kommt erst auf, als die leicht hörbare einfache Synthi-Melodie als Solo erklingt und nicht im krächzenden Soundbrei erstickt wird. Danach wird auch der Sänger immer stärker in der Soundbrühe ertränkt und kommt nur noch in seinen Falsettphasen zur Geltung. Dies „Take on me“ schließt mit seinen einstimmigen einfachen Synthi-Melodien, die in dieser Abmischung noch primitiver klingen, als sie es ohnehin sind:

Michael Siebert, April 2016